森永博志のオフィシャルサイト

来年制作を予定している沖縄映画のプロデューサー修健は、いつもは北京にいるのだが、北京にいる修との通信で、12月中旬沖縄に行くことになった。

目的はみっつあった。

ひとつ、映画の原案は自分がつくったが、主人公のキャラはジミーをモデルにしている。よって、映画化の承諾を本人にえる。

ふたつ、映画の舞台として予定している琉球村、福州園、津堅島にロケ・ハンに行く。

みっつ、主演の歌姫にと考えている沖縄出身のスーパースターAとつながりのある赤嶺さんに会い、出演交渉の相談をする。

当日、羽田で修と会った。修とは東京でも北京でも会っているが、いっしょに旅するのは『ガリバー』の中国特集以来だから、20数年ぶりか。

あのとき上海に向かう旅客機のなかでブルブル脚を震わせていたのは、恐怖もあったろうが、いま那覇に向かう旅客機のとなりの席で、修はまるでミシンを踏むかのように両脚を上下させている。 キンチョーしてるのか? これから会うジミーに、恐怖でも感じているのか?

修の貧乏揺すりを、20数年ぶりに見て、すこし気になった。

那覇空港着は予定より30分遅れ。すぐジミーに到着を知らせると、「空港食堂で待ってます」はいつものパターン。

ジミーに修を紹介する。何言っても、返ってくる言葉は「あー、そうでっすか」とおとなしい。

空港で泡盛を飲みはじめる。ジミーは泡盛を控えビールをちびりちびり飲んでいる。まだ、平日の午後だ。

夕に市内のホテルにチェック・インし、近くの寿司屋〈圻〉へひとまず落ち着く。そこにぼくの側のサポート・メンバーのタカハシ君とジミーを通し制作協力をお願いしている赤嶺さんがやってきた。赤嶺さんと会うのは今回2度目。

修をふたりに紹介する。

修とつくったプロットをジミーと赤嶺さんに渡し、それは長い文章なので、明日までに読んでもらうことにした。

ポニーテールの 赤嶺さんは屈強な体格をしていて、手も武骨。ジミーによれば、祖父は沖縄空手の最強師範で赤嶺家は武術の名門らしい。 しかし赤嶺さんは、我が道を行こうと芸術・芸能の道に進み、舞台演出家になった。

修は修で、トップ・スターを両親に持つ中国芸能界の名門の出身で、彼も子役でデビューした人気俳優だったが、共産党色に染まった中国芸能界からドロップアウトし、東京にやってきて俳優になった。

出演作は『帝都物語』、『二十世紀少年読本』、『ZIPANG』、『我が人生最悪の時』、『tokyo skin』、『不夜城』など。

その後、映画プロデューサーの道に進み、チャン・イーモウ監督、高倉健主演『単騎、千里を走る』を手がけ、いまは清水崇監督『魔女の宅急便/実写版』のプロデューサーとして、中国公開を実現すべく奔走している。

修と沖縄の関係は20数年前、NHK大河ドラマ『琉球の風』。このとき、修は中国サイドの制作者として、500年前に琉球王朝との交易に使われていた明朝の帆船を、約一億の製造費をかけて福建省の福州で復元させた。

また、修の父は中国からの使節団・冊封の大使役を演じた。

寿司屋で、修がその話しをすると、ジミーが、そのときの帆船はいまハブ園のガーデンに展示されてるという。帆船は、『琉球の風』撮影後、那覇の港に係留されていたが、台風で大波にのみこまれ、「沈没したはずだ」と修が訊くと、「ひきあげたんでっす。それをうちが買い取らないかと話しがあったけど、高くて無理でっした」とジミーが事情を説明する。

「その船を見たい」と修が望むので、みんなで明後日見に行くことになった。

泡盛の酔いに勢いづき各々思うところの意見を言い、修も北京語なまりの日本語で声を張り上げていた。

それから、いつものように、カラオケ・バー〈タカギ〉に移動し、ひと騒ぎしたあと、ジミーがニューハーフ・クラブの〈セーラ〉にくりだそうと発奮していたが、明日はスケジュールがつまっている。お開きにして、ホテルに戻った。

翌日、昼、タカハシ君の車でジミーと約束したステーキ・ハウス〈ハンズ〉に行くと、ジミーはすでにいて、しかし決まり悪そうにうつむき加減の顔の唇が赤黒くボッテリ腫れて、額もケガしている。目もしょぼくれている。顔がこわれている。

「どしたの、ジミー!?」

昨夜、お開きにしたはずなのに、ジミーはまだ飲みつづけて朝方帰宅したが、

「家の玄関で転びました。顔面、コンクリにぶっつけました」

「バッカだな!」

「ええ、バッカです!」

しばらくすると奥さんがやってきた。ジミーが席をたったので、

「何があったんですか?」、訊くと、

「遅く帰ってきて、騒いでるから、部屋に見に行くと、血だらけだったんです。それで、朝まで騒いでるから、わたし寝られなくて」

と、厳しい顔をしている。修は始終無言だ。不安な表情がチラつく。

ジミーが席に戻ってきて夫婦間の話しがはじまったので、ぼくらは遠慮して外にタバコを吸いに出た。

「中国にもジミーさんみたいなタイプいます」

修が言う。大変な実力者なのに、露悪的に人にわざとダメなところを見せ、でもしっかり人を見ている。そういうタイプらしい。

福州園を見た後、昨夜の寿司屋の前で、赤嶺さんと待ち合わせていたので、迎えに行くと、現れた赤嶺さんも瞼の上をケガしていた。

「どしたんですか!?」、訊くと、照れ臭そうに、赤嶺さんは

「昨日、エレベーター乗るとき、足元フラついて、壁にぶっつけました」

ジミーは、自分の不始末は棚にあげ、ケガした赤嶺さんに、

「それ、バッカでしょ」

ふたりのやりとりを、車の中で見ている修は、

「ケガするの、何? 沖縄の流行なんですか?」

と突っ込む。

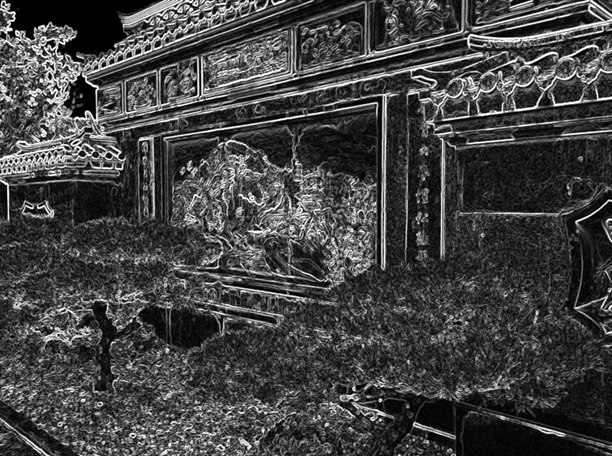

車は琉球村へ向かう。天気はくずれ、雨模様。しかも肌寒い。村に到着し、劇場で伝統芸能を鑑賞したあと、併設されていたショップでハブ石鹸を3個買い求め、一般人が入ることのできない地区の、貴賓をもてなす迎恩館に移動した。

ジャングル然とした森の奥に、200年前の古民家が建つ。

そこでわれわれを歓迎する宴が用意されていた。

広間のテーブルに着くと、重箱の宮廷料理が並び、何十万もするという年代物の大甕に入った、44年物の値段もつけられない超貴重な泡盛が振舞われ、三味線と舞いの芸能が披露された。

ジミーは得意の指笛を高らかに鳴らし、力強い掛け声をかけ、両手を頭上で波うたせている。

赤嶺さんは威厳に満ちた武将のような居ずまいで鑑賞している。

修は思慮深げな顔つきで鑑賞している。タカハシ君は映像記録に夢中だ。

宴席の空気が火照ってくる。琉球王朝期にも中国からの使節を歓迎する、こんな時間があったかも知れぬ。

ミーティングに白熱した。

原案稿を読んだという赤嶺さんから、主題を明らかにしていく提案がでる。彼は淡々と想像もつかないようなエピソードを語り、まだ骨子でしかない映画にふくらみが生まれてくる。

修も迎恩館のムードに咸興してか、饒舌になる。

やはり、われわれを迎恩館に迎えるセッティングをしたジミーは只者ではない。しかも、そこは一族が所有する。

赤嶺さんもはじめてだという迎恩館に流れる時間は、5、600年前の王朝時代へと心をはこんでいく。

「人の幸せとは、何でしょう? よろこびじゃなくてです」

ジミーが客人に問う。

そのときのジミーは王君のようだ。

屋外には見事な庭園。陽もくれ、紅の庭園灯がともり、闇のなかに庭園は幻想的な姿で浮かびあがる。

構想している映画の中にスリップしてしまったかのようだ。

これほど、詩情溢れるミーティングははじめての経験だ。

いつの時代にいるのかわからなくなった。

数時間の宴を終え、市内に戻った。娑婆の空気を吸い単なる酔いどれと化したジミーは飲みに行こうと大騒ぎしているが、昨夜の痛々しいケガ、ステーキ・ハウスでの奥さんの厳しい顔を考えると、今日は早目に帰宅させたほうがいい。みんなの意見は一致した。

行こう、行こうと子供みたいにだだをこねる誘いを全員が断り、ジミーを自宅に送り届け、赤嶺さんとも別れ、タカハシ君とも別れ、修と宿泊ホテルのそばのホテルのラウンジに行き、泡盛呪縛から解かれたかのようにように、甘いカクテルなんぞを飲んでいる。

尖閣をめぐる現在の領土問題を思うと、今回の映画は厄介な面も多い。

修は、この沖縄映画を汎アジア作品として、出演者は沖縄出身の役者、歌手を中心に、中国、韓国、ベトナム、シンガポールらのアイドルを考えている。日本国内だけでなく、東アジアの配給をねらっている。

そのための戦略を考えている。

最大のマーケットは中国だ。どうやったら上映できるのか、様々な問題が待ちかまえている。領土問題を超えて、民族を超えて、ひとつの映画が人の心をつなぐ。

映画に、それが可能か。

当然、普遍的な主題を要求されるが、流行りのヒューマンものにはしたくない。

那覇の夜景を見晴らせるラウンジのカウンターに修と座り、思いめぐらせている。

20数年前に、修とともに、まだ未開の大陸を旅したときの思い出がフラッシュバックする。あの時は、ぼくは41歳、修は27歳。お互い当たり前だが、年とった。

この街ももうかっての自分が知るエキゾチックの沖縄ではない。

翌日、朝9時、コンビニで偶然会ったという赤嶺さんを乗せて、タカハシ君が車でホテルに迎えに来る。ジミーを自宅に迎えに行くと、5歳の小太郎と現れ、小太郎の可愛さはまさに天使だ。

小太郎がタカハシ君に「名前、なんていうの?」と聞くのを見た修は爆笑している。ジミーはアイス・ボックスを持ち、そのカッコは一昨日言っていた沖縄の高校生の制服。白い半袖シャツに七分の学生ズボン。

それに、黒いギャングスター・ハットと細身の黒いネクタイで装ったら、石垣出身の、いま大人気のオキナワン・ラッパーの〈きいやま商店〉だ。

制服は公設市場裏の丸國マーケットで購入した。

夏にいっしょに丸國マーケットを訪ねたとき、制服のシャツを見て、その襟の形のよさ、丈の長さに独特のデザインを感じ、ぼくはその後買いに行き、自分で着てみた。

その姿を見たジミーが、「それ、それ、それでっす。ぼくら、高校のころ、丸國マーケットで、ズボンをつめてもらってたんでっす」とハシャギまくった。

「これから、ぼくら、そのカッコにしまっしょ」

で、ジミーはいったとおりマーケットで制服シャツを買い、学生ズボンを〈きいやま商店〉みたく七分につめたんだそうだ。しかし、沖縄の冬は肌寒い。その上にUNIQLOで買ったという薄手のダウン・ジャケットを着ている。

「これですよ、これ」、オシャレに自信たっぷりだ。

車には、缶ビール、ウーロン茶、泡盛をいれたアイス・ボックスを積みこんだ。

ピクニック気分だ。賢そうな小太郎に見送られ、出発した。

津堅島へのフェリーの出港時間は11時。港への途中、勝連城址に寄った。

修に、城址を見せ、「万里の長城みたいだろ」と言うと、うなずく。

津堅島に向かうフェリーでは、操縦室に入れてもらい、海域の水深や、航行する米軍の艦船、潜水艦の現況を船長から聞いた修は、米軍の潜水艦を映画に撮りたいと口にする。

20分程で港に着き、ジミーが手配したバンに乗りトウマイ浜に集落や畑を抜け向かった。

浜に、到着すると、島がはじめての3人は、感嘆している。

木陰で島のおっさんたちが酒盛りしている。どうやら漁師のようだ。

宿の主人が料理を運んでくる。風化しかかった板張りのテラスで宴会がはじまる。もう、海賊だ。

赤嶺さんは、すぐに浜におり、何かを探している。

料理はワイルドなスペアリブや焼き魚、貝の刺身。ジミーが用意した年代物の泡盛を飲む。

ジミーが傍らのモクマオウを見て、「この木、ヘリコプターを着陸させるために、わたしが上を切ったんです」と言うので「何処に着陸させたの?」、訊くと、

「民宿の屋上にポートがあるんです。その浜にも着陸できまっす」。

ジミーは、かつてヘリを2機所有し、操縦士の免許も持ち、みずから離島へへリを飛ばし、『グランブルー』のように海に潜っていた。免許は中国湖南省の航空学校で取得した。

そのころ、本島からヘリで、津堅島にもよく遊びに来ていたのだろう。宿も所有していた。

「ヘリもいいな」、修が思い立つ。

浜からもどってきた赤嶺さんは、ちいさなビニール袋を手にしている。中に、鮮やかな色とりどりの砂がはいっている。

「ほら、昨日話した砂は、これです」

赤、青、緑、黄色、ピンク、パープル----虹の色だ。

みんな感嘆する。

昨日、迎恩館で、赤嶺さんが語った通りだ。

映画には、ひとりのサーファーが登場する。赤嶺さんが、彼がサーファーだったころの思い出を語った。

沖縄出身の赤嶺さんは、5歳で湘南に引っ越し21歳までいた。湘南でサーフィンをはじめた。沖縄に戻ってからもサーフィンをつづけ、リーダーになった。

「沖縄の波は素晴らしい。でも、俺が何に一番感動したかと言うと、浜にあがって休んだとき、手についた砂を見た。そしたら、色とりどりの砂がついていた。湘南の砂にはない。その砂は珊瑚や貝のカケラです。それを集め、色ごとにガラス瓶につめた。美しいんです」

という話しが、みんなを感動させた。

「実際、それがどんなものか、修さんに見せようと思って、今日来る時、コンビニに寄って、ビニール袋を買って用意したんです」

ビニール袋のなかの砂を見て、全員、テンションがアップし、そこでまた映画の構想がひろがった。

大きな主題を発見した。人がつくったどんなものよりも、その自然がつくった一粒一粒の砂が美しい。

「砂一粒の中に宇宙があり、神がいる、と誰かが言ったけど、このことか!」

と、ぼくは直感をうけ、夏に津堅島で知覚したヴィジョンをおもいだした。

「神は時間である」

砂一粒も、そこには億年の時間が流れている。

3時のフェリーで本島に戻り、船を見に行ったが、それは修が福州で復元した船ではなかった。沖縄で復元したものだったが、センターの人は「『カムイ外伝』の撮影に使われました」と言うので、使えるだろうと判断した。

那覇に戻り、娘のサンシンを聴き山羊の刺身を食べようと、〈山海〉の座敷にあがった。ジミーは、来客が山羊を食べると、喜ぶ。ぼくは、山羊汁は苦手だが、仔山羊の刺身は大好物だ。修は北京で羊のシャブシャブをしょっちゅう食べているから、仔山羊をはじめて食べて、口にあったようだ。

「修さんは、いい」とジミーは盛んに言う。

ジミーは娘のサンシンを聴き、今夜も少し------

ジミーと修の3人で松山の〈ウォンテッド〉に行き、ひさしぶりにアンリにあった。

「北京にも、ゲイ・バーはありますか?」とアンリに訊かれ、

「ある」と、修は答える。

修に訊かれ、アンリが自らのゲイ歴を語る。目覚めたのは中学だという。アンリはアメリカでの生活が長い。「モリサン」とぼくのことを呼び、会話がめちゃくちゃ愉快だし、相当ユニークな人物だ。

どう見ても声も女で、ヴィヴィアン系のオシャレでファニー&セクシーだけど、ときどき、男に戻り「俺?」って口にする時のインパクト!

「あたし、子供は欲しいの」とアンリが言う。え、え、え。ちょちょちょっと、子供? ということは、アンリは「おんな」だけど、子供をこしらえるとなると、相手は「おとこ」? であるわけないよな。女だ。アンリはニュー・ハーフじゃないみたいだから、××はあるだろうから、××にいれられる? ということはレズが相手なのがいい? なわけないよな・・・ジミーは、複雑な話し? についていけないのか、珍しく黙っている。

しかし高校生の制服姿のジミーは、変態的なコスプレに見えてくる。オカマにも見える。

夜の沖縄は何でもありなんだな。

ただジミーの口癖は「インチキはダメよ、インチキは!」

珍しく早い時間にお開きとなった。

ホテルに戻る前、修がヤシカニを食べたいというので、ホテルの近くの、ヤシカニが売りの居酒屋にはいり、一匹1万ほどのカニをたのんだが、噂ほどの美味ではなく珍味の類だった。

ここのところ、福井で越前のオス、金沢でメスのカオリハコカニ、札幌の市場でタラバ、とカニ三昧だったので、本当は美味かもしれぬヤシカニにさほど感じなかったのかもしれない。

以前、荒俣宏氏とポナペ島に行ったとき、荒俣さんがヤシカニを試食したいというので、食べさせてくれる店を探したが、ヤシカニは高く売れるサイパン、グァムに出荷して、ポナペ島にはないと知った。

沖縄でも、高級のようだ。

しかし、津堅島のそばの無人島には、いくらでもヤシカニはいるらしい。

修は貧乏揺すりをしながら、ヤシカニを貪り食っている。

深夜の那覇、客のいない店で修と向かい合って座ってる。

ふたりでうまくもないタバコをふかしている。

この感じ、ジム・ジャームッシュの『コーヒー&シガレッツ』だ。

カードが使えない。キャッシュを持ってなかった修の代わりに現金で払った。

帰り、カードが使える昨日のラウンジに寄ろうとしたら、もう閉店していた。

カードが使えるバーで一杯飲もうと、店を探しに盛り場の方に歩いていったが、フーゾク系しかなく、なにかヤバそうな空気なので、「帰ろう」と修に言われてホテルに戻った。

今回、二日つづけて12時前にホテルに戻った。

こんなのはじめてだ。

ジミーが早く帰ったのは、ケガが痛むからかもしれないな。後頭部もケガをし、血がにじんでいた。